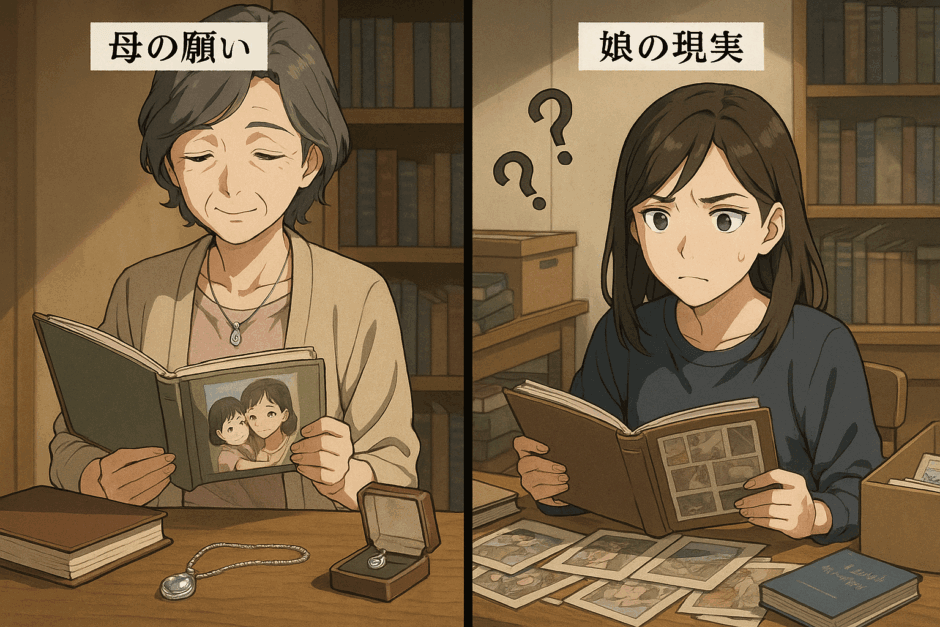

「思い出の品は娘へ」――

ほんの数語の指示で、大切な記念品の承継がスムーズに進むと思っていませんか?

実は、このあいまいな一文が原因で、相続人間に混乱と不満を生むケースが後を絶ちません。書き手の想いを正しく伝えるために必要な具体化と配慮のポイントをご紹介します。

あいまいな一文が生むリスク

遺言書やエンディングノートを書く目的は、自分の意思を亡き後にも尊重してもらい、相続人に迷惑をかけないようにすること。しかし「思い出の品は娘へ」とだけ書いた場合、具体的にどの品なのか、どうやって渡すのか、なぜ娘に譲りたいのかといった背景が一切わかりません。結果として、家族のあいだに疑問や不信が生じ、トラブルの火種になるのです。

問題文言の抜粋と書き手の想い

抜粋文言

「思い出の品は娘へ」

書き手の推測される想い

- 子ども時代に共に過ごしたおもちゃやアルバムを、大事にしてほしい。

- 初めての海外旅行で買ったアクセサリーを、娘がおしゃれに使ってくれると嬉しい。

- 家族の歴史を感じられる書籍コレクションを、同じく本好きの娘に引き継いでほしい。

短い一文からはこうした多彩な想いが読み取れますが、具体性の欠如は「どの品か」「どのような思い入れか」を相続人に正確に伝えられない最大の原因です。

発生したトラブル|解釈の行き違い

- 娘の解釈A:「写真アルバムすべてか?」

- → 大量のアルバムを運搬・保管する負担に気づかず、不満を抱える。

- 娘の解釈B:「最も大切なものだけ選べばいいのか?」

- → 書き手の価値観がわからず、どれが「思い出の品」かわからなかった。

- 息子の憤り:「なぜ私ではダメなのか?」

- → 信用されていなかったのか?不公平感から、遺産分割協議で感情的な対立に発展。

これらの解釈のズレにより、家族会議では費用負担や運搬方法まで議論せざるを得ず、せっかくの想いが後回しにされてしまいました。

書き手の本来の意図|なぜこの一文を書いたのか

- 思い出の品を通じて家族の絆を感じてほしい

- 娘の趣味や好みに合うものなら大切に扱ってほしい

- 家族のストーリーを次世代に語り継いでほしい

書き手は「娘に一番似合うだろう」「娘との思い出を共有したい」といった具体的なビジョンを持っていたはずです。しかし、それを一言で片付けたため、具体的イメージが伝わらず、相続人は言葉の裏にある本当の意図を探る羽目になりました。

相続人の受け取り方を対比

| 理解できたこと | 分からなかったこと・不足情報 |

|---|---|

| ・思い出の品を娘に譲りたいという意思 | ・「思い出の品」が何を指すのか具体的に特定できない |

| ・譲渡方法(いつ、どこで、どのように渡すか)が未記載 | |

| ・価値や保管環境(割れ物か耐久品か、保管方法)の指示がない | |

| ・譲渡後のケア(修理やクリーニングなど)の負担や費用 |

書き手の意思は「娘に渡したい」という一点のみ。相続人は「何をどのように扱えばよいか」の判断材料が圧倒的に不足していることがわかります。

ミスマッチが生じた原因|“言葉”の落とし穴

- 語義のあいまいさ:「思い出の品」が包括的すぎて解釈に幅が出る。

- 手順・期限の欠如:譲渡タイミングや場所・方法が不明瞭。

- 配慮の欠落:運搬や保管にかかる手間・費用を想定せず、相続人に過度な負担を強いる。

これらの欠落が相続人の「思い出の品探し」を難航させ、家族間の感情問題を複雑化しました。

理想の言語化例|相続人が迷わない書き方

「こう書けば誤解なし!」

以下のアイテムについて、「思い出の品」として娘 ○○ に譲渡します。

- 子ども時代の写真アルバム3冊(年代:1995–2005年、各1.5kg)

- 引き継ぎ日時:令和○年○月○日、実家書斎にて

- 保管環境:湿度40–60%の書庫内に保管

- 初海外旅行記念のシルバー製ペンダント

- 修理・クリーニングは譲渡前に専門店B社へ手配、費用は遺産より支出

- 父が執筆した旅行記ノート(A5判、30ページ)

- スキャンデータも同時にUSBメモリに保存し、家族共有フォルダへアップロード

- 私の想い:これらの品を通して、私たちが共に歩んだ日々をいつまでも感じてほしい。

- ポイント①:「誰に」「何を」を明確にセット。

- ポイント②:譲渡日時・場所、保管方法まで具体化。

- ポイント③:必要な修理・クリーニング手順、費用負担を明記。

- ポイント④:最後に書き手の“想い”を添え、心の温度を伝える。

書き手の想いが相続人の負担になる可能性

書き手の愛着は尊重されるべきですが、具体的すぎる指示は相続人に「やらなければ」という重圧を与えます。アルバムの運搬や修理手配、データ化作業は時間と手間を要し、相続人が実行困難と感じるリスクがあります。

負担を軽減する配慮の記載方法

- 選択肢の併記:「アルバムの運搬が難しい場合は、スキャンデータのみで構いません。」

- サポート情報:「運搬業者C社の連絡先を同封しますので、お気軽にご利用ください。」

- 費用の上限設定:「修理・クリーニング費用は上限3万円まで遺産より支出。」

- 譲渡拒否権:「必要に応じて、息子 ○○ への譲渡に変更可能とします。」

これらを追記すると、相続人は書き手の願いを尊重しつつ、自分の都合や負担に応じた判断ができるようになります。

書き手の想いの“熱量”分析

本ケースでは「家族の思い出を形に残したい」という強い温度感が感じられます。しかし、熱量を言葉として明示し「絶対に渡してほしい」「可能ならば一緒に見返してほしい」といった一文があれば、相続人は実行方法の裁量を持つ一方で、書き手の想いの強さを理解しやすくなります。

まとめ|本ケースの振り返り

- 抽象的指示はNG:「思い出の品」に具体性がないと解釈が分かれる。

- 6W1Hで明文化:「誰に」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どうやって」を必ず記載。

- 想いを言葉に添える:書き手の熱量や背景を一文で伝え、相続人の心に響かせる。

- 配慮の余白を残す:選択肢やサポート情報、費用上限を追記し、相続人の負担を軽減。

――最期のメッセージだからこそ、細部まで想いを込めた文章を残し、家族全員が安心して受け継げる遺言書・エンディングノートを完成させましょう。