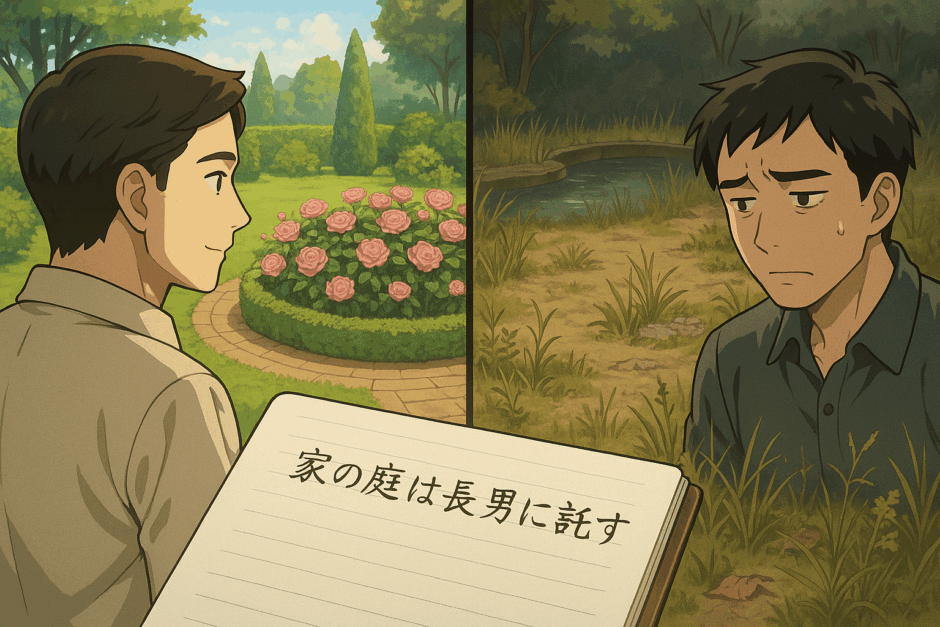

「家の庭は長男に託す」――この一文だけで、本当にあなたの“最期の願い”は相続人に伝わるでしょうか?

数行の指示が、予期せぬ誤解や家族間トラブルの原因になりかねません。言葉のあいまいさが生むミスマッチを可視化し、書き手の想いが正しく伝わる書き方を学びましょう。

あいまいな一文が招く落とし穴

遺言書やエンディングノートを書く際、多くの人は「自分の思いを残したい」「家族に迷惑をかけたくない」と考えます。しかし、実際に残されるのは短いフレーズだけ。そこに込めた深い想いが、読み手に正しく伝わるとは限りません。特に「託す」「譲る」「処分せよ」といった動詞だけでは、「誰が」「何を」「どうする」の三大要素が抜け落ちがち。結果として、家族が混乱し、最悪の場合には法的な争いにまで発展します。

問題部分の抜粋と書き手の想い(推測)

抜粋された文言

「家の庭は長男に託す」

書き手の推測される想い

- 一緒に植えたバラ花壇を、大切に育ててほしい。

- 庭いじりが生きがいだった自分の情熱を、次世代につないでほしい。

- 家族の思い出が詰まった空間を、そのままの姿で維持してほしい。

にもかかわらず、実際に残されたのはわずか五文字の指示だけ。庭のどの範囲を、どんな手順で、誰が管理し、費用をどう負担するのか――具体性が全く欠けています。

発生したトラブル|相続人の解釈の差

- 長男の解釈A:「観賞用に放置すればいい」

- → 定期的な手入れを怠り、せっかくのバラ花壇が荒廃。

- 長男の解釈B:「業者に丸投げしていい」

- → 庭の維持費用がかさみ、他の相続財産を圧迫。

- 次女の誤解:「私は関与できないのか?」

- → 自分だけ権利がないと感じ、不公平感から家族間の溝が深まる。

これらの誤解が積み重なり、最終的には家庭裁判所での調停にまで発展。書き手の望んだ「家族の絆を深める場」とは真逆の結果になりました。

書き手の本来の意図|なぜ「託す」と書いたのか

- 大切な思い出をそのまま残したい

- 庭の価値を次世代に引き継いでほしい

- 自分が手入れしてきた情熱を尊重してほしい

これらの背景を「託す」という一語に込めることで「簡潔に済ませたい」という意図は理解できます。しかし、言語化能力には個人差があり、抽象的な指示は誤解を生みやすいのです。

相続人の受け取り方の対比

| 理解できたこと | 分からなかったこと・不足情報 |

|---|---|

| 庭の管理権を長男に譲渡する意思 | 庭の範囲(裏庭・前庭・花壇・池など) |

| 書き手が庭を大切に思っていた事実 | 具体的手入れ方法(剪定・草むしり・施肥の頻度や時期) |

| 費用負担(肥料代・水道代・外注業者費用の負担主体と上限) | |

| 作業頻度(年何回、どの季節に実施すべきか) |

読み手は「誰が」「何をするか」だけは把握できたものの、どのように実行すればよいかの判断材料が不十分でした。このギャップこそが“解釈ミスマッチ”です。

ミスマッチが生じた原因|“言葉”の落とし穴を可視化

- 範囲不明:「庭」とだけ書いたため、具体的なエリアの特定ができない。

- 手順・期限欠如:剪定や草むしりの「いつ」「どこまで」を示さず、行動計画が立てられない。

- 費用負担未記載:水道代・肥料代・業者委託費用を誰がどう負担するのか不明。

これらの欠落が、相続人の解釈をバラバラにし、混乱を招きました。

理想の言語化例|相続人が迷わない書き方

「こう書けば誤解ゼロ!」

私が大切に手入れしてきた以下のエリアについて、所有権および管理権を長男 ○○ に譲渡します。

- 裏手バラ花壇(面積約20㎡):年2回(4月・10月)に剪定および草むしりを実施。

- 中央池周辺(面積約5㎡):年1回(6月)に池の清掃を専門業者A社に委託し、手配および費用支払いは遺産から行う。

- 維持費:肥料代および水道代等は毎年上限5万円を遺産より支出。

- 私の想い:家族の思い出が詰まったこの庭を、今後も愛情を持って守り続けてほしい。

- ポイント①:「誰に」「何を」をセットで明確に。

- ポイント②:手順・期限・場所を具体的に。

- ポイント③:費用負担の主体と上限を記載。

- ポイント④:最後に書き手の“想い”を添えることで心の温度を伝える。

書き手の想いが相続人の負担になる可能性

理想文例は具体的ですが、細かすぎる指示は相続人に「義務感」や「プレッシャー」を与えます。庭の維持には時間的・経済的負担が伴い、実行できない場合には心に負担を残す恐れがあります。

負担を軽減する配慮の記載方法

- 代替案の提示:「上記が難しい場合は、季節の鉢植えで楽しんでも構いません。」

- サポート情報:「専門業者の連絡先リストを同封しますので、ご活用ください。」

- 柔軟な権利移譲:「長男が困難な場合は長女 ○○ へ権利を移譲できます。」

- 費用の超過時の取り扱い:「実費が上限を超えた場合は、超過分を家族間で協議してください。」

これらの配慮を追記することで、相続人は「やらなければならない」という重圧を和らげ、前向きに実行できるようになります。

書き手の想いの“熱量”分析

今回のケースでは、書き手の庭への愛着と「次世代に継承したい」という強い意志がうかがえます。しかし、その熱量を示すだけでなく「どこまで厳密に実行してほしいか」を言語化できていれば、相続人はある程度の裁量を持ちながらも書き手の想いに応えられたはずです。言葉の厳密さと想いの熱量が両立して初めて、読み手は“心地よい緊張感”の中で行動できます。

まとめ|本ケースの振り返り

- 言葉の具体性が命:「託す」だけでは範囲・手順・負担が共有されず、解釈ミスマッチを招く。

- 6W1Hで明文化:「誰に」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」を必ず言葉に起こす。

- 想いの熱量を形に:最後に“想い”の一文を添えることで、読み手の心を動かす。

- 配慮の余白を持たせる:代替案やサポート情報、権利移譲可否を記載し、相続人の負担を軽減。

――最期のメッセージだからこそ、言葉一つ一つに意味を込めて。家族全員が安心し、納得できる文章を残しましょう。